Pigs Might Fly

Pigs Might Fly : L’histoire cachée de Pink Floyd est un livre de Mark Blake traduit en français par Frédéric Valion et publié le 18 novembre 2008 aux éditions Tournon. Bouquin assez conséquent puisqu’il tient sur plus de 500 pages !

Ci-dessous, le communiqué de presse ainsi qu’un extrait du premier chapitre, que vous pouvez aussi télécharger au format PDF.

Communiqué de presse

Présentation de l’éditeur

Qui était vraiment Syd Barrett ? Roger Waters et Nick Mason auraient-ils fait de brillants architectes ? David Gilmour est-il toujours de gauche ? Le génie de Richard Wright a-t-il été sous-estimé ? Armé d une centaine de témoignages recueillis auprès de ceux qui ont fait l histoire du Floyd , et ayant partagé son intimité, Mark Blake ne se contente pas ici de faire la lumière sur l une des plus novatrices et énigmatiques formations rock du siècle dernier.

Du Cambridge d après-guerre, c ur de la galaxie Pink Floyd, jusqu aux pelouses impeccables de Hyde Park où le groupe s est brièvement retrouvé sur scène en 2005, c est, en effet, une histoire de la deuxième moitié du vingtième siècle qui se dessine derrière celle, passionnante, de ces jeunes Anglais qui ont révolutionné l industrie du spectacle, et conquis la planète avec une poignée de disques saisissants, dont l inusable The Dark Side of the Moon.

Biographie de l’auteur

Marc Blake collabore aux magazines leaders en Grande-Bretagne, MOJO et Q. Il a dirigé la publication de deux ouvrages déterminants Dylan, portraits et témoignages (Tournon, 2006) et Punk, l’histoire complète (Tournon, 2008).

Frédéric Valion est journaliste musical. Il a écrit pour Les Inrockuptibles et actuellement pour le Rolling Stone.

Extrait du Chapitre 1 : Pigs Have Flown

« Ce serait fantastique de pouvoir le refaire, par exemple pour un nouveau Live Aid. Peut-être suis-je un peu trop sentimental. Vous savez comment sont les vieux batteurs. »

— Nick Mason

« J’espère vraiment que nous pourrons refaire quelque chose. »

— Richard Wright

« Jamais on ne passera la première demi-heure de répétition ! Si je dois monter sur scène pour faire de la musique, je veux que ce soit avec des gens que j’aime. »

— Roger Waters

« Roger Waters a mon numéro de téléphone, mais je n’ai rien à lui dire. »

— David Gilmour

Alors que l’on croyait le rock devenu incapable de choquer, la reformation de Pink Floyd aura réussi à faire trembler toute la classe dirigeante d’un pays.

Dans les années 1960, on prétendait, chez les hippies, que l’Homme n’était pas heureux. Aujourd’hui, 2 juillet 2005, l’Homme est une femme : Tessa Jowell, secrétaire d’État à la culture, aux médias et aux sports de Sa Majesté Elisabeth II. Sur la scène du Live 8 qui, à Londres, s’est installé sur la pelouse de Hyde Park, le groupe a déjà une bonne heure de retard. En coulisses, on raconte que Tessa Jowell a provoqué une réunion de crise, craignant de voir les quelque 200 000 spectateurs présents se déverser brutalement dans les rues de Londres au cas où Pink Floyd déciderait d’annuler sa prestation.

La dernière fois que David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason et Roger Waters ont provoqué le courroux d’un politicien, c’était il y a vingt-cinq ans, lorsqu’ils ont fait chanter « We don’t need no Education » [On n’a pas besoin d’éducation, sur la chanson Another Brick in The Wall Part 2] à un chœur d’élèves londoniens, faisant enrager le Premier Ministre d’alors, Margaret Thatcher.

Le paysage politique britannique a pourtant considérablement changé en 2005, et dans une semaine, c’est le Premier Ministre Tony Blair, un fan de rock, qui participera au sommet du G8. C’est un allié de choix pour les organisateurs du Live 8, qui entendent bien convaincre les chefs d’États concernés de l’urgence du problème de la pauvreté dans le monde.

Un allié qui, pour l’heure, se fiche bien des raisons qui ont poussé le groupe à accepter l’invitation des organisateurs de l’événement : Tony Blair veut absolument voir Pink Floyd sur la scène du Live 8.

À l’Université, le Premier Ministre britannique, qui joue toujours occasionnellement de la guitare, a brièvement chanté dans un groupe de rock. Sur les rares photos d’époque dont dispose la presse, il ressemble d’ailleurs à un membre de Pink Floyd derrière ses longs cheveux bouclés et négligés. Au pire, il pourrait passer pour un ancien roadie du groupe, renvoyé par Roger Waters pour avoir été trop souriant. Et trop collant.

On ne saura jamais si Tony Blair est intervenu personnellement auprès de Tessa Jowell. Quoi qu’il en soit, au sortir de cette réunion de crise avec la police municipale et la Royal Parks Agency, la secrétaire d’État décide de ne pas annuler l’événement. On parle même de distribuer des couvertures à ceux qui souhaiteraient passer la nuit dans le parc.

Quelques jours plus tard, le grand public apprendra dans la presse qu’on a, ce jour-là, frôlé la catastrophe. Mais pour tous ceux qui connaissent l’histoire tourmentée de Pink Floyd, le vrai miracle tient surtout au fait que ses membres aient accepté de se retrouver ensemble sur scène.

Le Live 8 a donné lieu à des performances plus ou moins brillantes, et offert son lot de moments suspendus où se frôlent pop stars et grandes causes. Son organisateur, Bob Geldof, avait réussi à gagner les faveurs de toutes les têtes couronnées de la pop avec des arguments inaugurés en 1985 à l’occasion de Live Aid, suggérant qu’un refus entacherait à jamais la carrière de son auteur. C’est ainsi que U2, Madonna, Elton John, Paul McCartney et de nombreux jeunes artistes moins capés ont accepté de s’y produire gratuitement. Sur scène, toute la journée, les musiciens se sont suivis dans un ordre apparemment aléatoire dont la logique discrète a pourtant fini par se dévoiler, le soir venu.

Le concert s’est déroulé simultanément dans dix villes, parmi lesquelles Rome, Berlin, Paris et Philadelphie. Pourtant, c’est vers Londres que tous les yeux et toutes les oreilles se sont tournés. Geldof l’a admis à contrecœur : « Aux États-Unis, les spéculations sur les raisons pour lesquelles Pink Floyd a accepté d’y participer ont totalement éclipsé l’événement lui-même. » Le jour où le groupe a officiellement annoncé sa participation au Live 8, la rumeur courait déjà qu’un promoteur avait offert 250 millions de dollars à ses membres pour repartir en tournée ensemble.

La carrière discographique de Pink Floyd a commencé en 1967. En 1973, le groupe a publié l’album Dark Side of the Moon qui, depuis, s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Aussi riche qu’elle ait été sur le plan artistique, l’histoire du groupe se résume malheureusement souvent à celle de son implosion dans l’esprit du grand public. En 2005, cela faisait vingt-quatre ans que les quatre membres de Pink Floyd n’avaient pas partagé la même scène. Vingt-quatre ans que David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason se produisaient et enregistraient sous le nom de Pink Floyd, tandis que leur vieux compagnon Roger Waters, principal songwriter et moteur intellectuel du groupe, déclarait de son côté : « Ils ont kidnappé ma fille et l’ont mise sur le trottoir. Jamais je ne leur pardonnerai ça. »

Si, le 2 juillet 2005, le pardon n’est pas à l’ordre du jour, les quatre membres de Pink Floyd ont vraisemblablement décidé de faire une trêve. Pour quelle raison ? Difficile à dire. David Gilmour a déclaré un jour que « sortir le groupe de sa torpeur équivalait à mettre en route une véritable usine à gaz ». Il n’a pourtant fallu à Bob Geldof que trois petites semaines pour le convaincre d’accepter de jouer, et à Pink Floyd, qui n’avait pas publié d’album depuis 1994, de se reformer et de monter sur scène à Hyde Park.

22 h 17. David Beckham, officiellement le plus grand footballeur d’Angleterre, annonce l’arrivée sur scène de Robbie Williams, officiellement la plus grande pop star anglaise. Les cordes vocales de Williams sont apparemment à vif, mais le chanteur a du métier, et son personnage de clown chantant et cabotin gagne sans difficulté les faveurs du public. Sale temps pour les Who, qui, ce soir, ont la lourde tâche de lui succéder sur scène. Cocasse : en 1964, Nick Mason, alors étudiant en architecture à la Regent Street Polytechnic, a su qu’il deviendrait batteur dans un groupe de rock en voyant The Who chanter My Generation.

Quarante ans plus tard, sans John Entwistle ni Keith Moon, tous deux disparus, Pete Townshend et Roger Daltrey essayent, tant bien que mal, de faire honneur à Who Are You et à Won’t Get Fooled Again sur la scène du Live 8. Pas de contact avec le public : leur prestation est aussi aride que fulgurante, si bien qu’elle donne l’impression de se terminer sans avoir vraiment commencé.

Cela fait bientôt dix heures que Live 8 a commencé. Le parc baigne à présent dans une épaisse obscurité, et il ne tient plus qu’à Paul McCartney de monter sur scène pour clore cette journée de concert. Sur les ailes du parc, on distribue des couvertures à ceux qui s’apprêtent à passer la nuit à la belle étoile.

22 h 57. Un son étrange, quoique familier, envahit le parc. Sur scène, tous les techniciens plongent brusquement en coulisses, alors que retentissent de plus en plus nettement les battements d’un cœur monstrueux. D’inquiétants faisceaux lumineux se mettent à balayer le public, tandis que l’écran géant placé derrière la scène commence à clignoter. « I’ve been mad for fucking years » [J’ai été fou pendant tant d’années], crachent alors les haut-parleurs. Il s’agit de la voix de l’un des roadies de Pink Floyd, enregistrée à Abbey Road il y a près de trente ans. Aussitôt résonnent le sinistre vrombissement de pales d’hélicoptère, le tintement d’une vieille caisse enregistreuse, puis un éclat de rire forcé qui se répète à l’infini et se transforme progressivement en un cri hystérique. Celui avec lequel se termine Speak to Me, le morceau qui ouvre l’album Dark Side of the Moon.

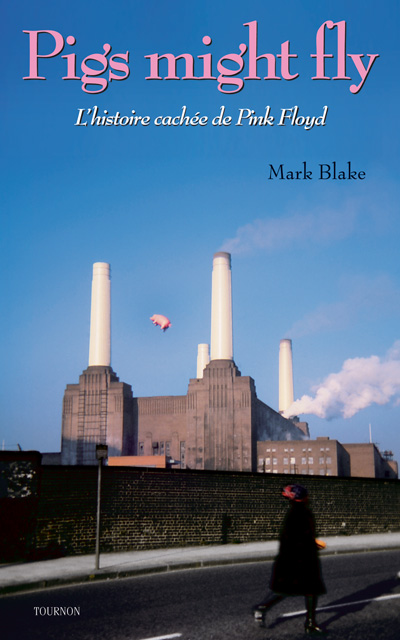

On reconnaît bientôt les premières mesures de Breathe, et le public peut enfin distinguer les musiciens qui se tiennent sur scène. Sur l’écran géant défilent à présent les images qui ont forgé l’univers visuel de Pink Floyd : d’immenses cochons gonflables suspendus entre ciel et terre, et plusieurs vues aériennes de la désormais fameuse chaufferie de Battersea, cette table géante posée pieds en l’air dans la banlieue de Londres qui ornait la pochette de l’album Animals. Mais rien n’y fait : tous les regards sont rivés aux quatre silhouettes qui s’animent sur scène.

Pink Floyd a toujours tiré parti du relatif anonymat de ses membres. Les shows élaborés par le groupe ont d’ailleurs toujours été conçus pour que les regards ne s’attardent pas trop sur les quatre garçons plutôt ordinaires qui le composent. En 1980, ces derniers se sont même produits derrière un mur bâti pour l’occasion, pour protester contre la nature inhumaine de l’industrie du disque (une idée de Roger Waters). Et lorsque Gilmour a remis en route « l’usine à gaz » Pink Floyd dans les années 1980 et 1990 avec Mason et Wright, il a pris soin de s’entourer, sur scène, d’une flopée de jeunes musiciens, de choristes et danseuses, et de lasers dignes d’un film de Spielberg.

Ce soir, Pink Floyd a pourtant l’air cruellement réel. Il pourrait s’agir d’un groupe d’hommes d’affaires un jour de relâche vestimentaire, ou d’une bande de golfeurs quinquas attendant au club-house que la pluie s’arrête pour poursuivre la partie.

À l’arrière, Nick Mason fait bravement courir ses baguettes sur la batterie. Son visage exprime la concentration, mais on y devine un sourire entendu. Nick, qui a récemment publié un livre sur Pink Floyd, est devenu le membre le plus « visible » du groupe et le plus familier des médias. C’est le diplomate autoproclamé du groupe (« je suis le Henry Kissinger du rock », déclarera-t-il plus tard à la presse), et sans lui, Geldof n’aurait sans doute jamais eu la primeur de cette reformation. Mason a abandonné ses études d’architecture en 1966, l’année où Pink Floyd a signé son premier contrat de management. Il a toujours eu l’intention de les reprendre au cas où la vie de batteur dans un groupe de rock tournait mal pour lui. Trois décennies plus tard, sa légendaire moustache tombante et ses longs cheveux noirs ont disparu. Rasé de frais, légèrement joufflu, les cheveux courts et aujourd’hui gris, Nick Mason ressemble à l’architecte qu’il a failli être. D’ailleurs, même sa chemise blanche a l’air de sortir de sa boîte.

Sur la gauche de la scène, Richard Wright, en veste de lin noire sur chemise blanche, est penché sur ses claviers. Son air de chien battu lui donne l’allure « d’un ancien jockey vedette tombé de son piédestal », comme l’a fait un jour remarquer un observateur. La vérité, c’est que si Wright a, lui aussi, suivi des études d’architecture, il a aujourd’hui plus l’air d’une rock star des années 1970 en préretraite que son batteur. Musicien accompli, Wright s’est pourtant vu relégué à une place subalterne au sein de Pink Floyd, la faute à ses propres réticences à se mettre en avant, et aux écrasantes personnalités qui l’entouraient. En 1979, Roger Waters l’a même mis à la porte sous prétexte qu’il ne participait pas suffisamment à l’élaboration de l’album The Wall. Après une dépression, il a retrouvé sa place dans le Pink Floyd de David Gilmour, acquérant même quelques intérêts financiers dans le groupe qu’il avait co-fondé.

En T-shirt noir et jeans délavés, David Gilmour fixe souverainement un point invisible situé à quelques dizaines de mètres devant ses yeux. Plus qu’aucun de ses camarades, il a toujours incarné l’archétype du musicien hippie. Nu-pieds, toujours à la coule, Gilmour a longtemps été ce guitariste qui passait une longue mèche de cheveux derrière son oreille pour ne pas être gêné en réglant son ampli, et qui tournait avec ses orteils les boutons de ses pédales d’effets. Le crâne aujourd’hui presque nu, la taille épaisse, Gilmour, qui berce sa guitare comme un nouveau-né, semble avoir gagné en assurance lorsqu’il s’agit de chanter les chansons de sa Némésis, Roger Waters. Car si Gilmour est le leader de Pink Floyd depuis le milieu des années 1980, il est aussi, depuis lors, l’objet de toutes les rancœurs de Roger Waters, sans lequel il a publié deux albums du groupe devenus disques de platine. Ce soir, il se fend de quelques sourires discrets à l’adresse de Mason et du public – son épouse et quelques-uns de ses enfants l’observent depuis un espace protégé situé entre la foule et la scène –, mais ne regarde presque jamais son bassiste.

À quelques mètres de lui, Roger Waters tient ses positions. Ses cheveux grisonnants tombent sur le col d’une chemise bleue délavée dont les manches, relevées, dévoilent une montre de bijoutier qui tinte à chaque mouvement du bras. Waters ne donne pas l’impression de jouer sur sa basse, mais plutôt de la frapper. Derrière son grand menton aristo, il grimace et secoue la tête en rythme en maltraitant le manche de son instrument. Il sourit beaucoup, mais en montrant les dents, ce qui lui donne un air inutilement agressif. Malgré tout, Waters a l’air enchanté d’être de retour sur scène avec ceux-là même qu’il a tenté de traîner en justice il y a vingt ans. Et quand Gilmour chante, Waters mime les mots, comme pour rappeler à tous les spectateurs qu’il s’agit de ses chansons.

Breathe est une délicate entrée en matière. Son gracieux motif de guitare appelle une levée de briquets massive, et dépose un sourire béat sur les visages de tous ceux qui, accroupis à leurs postes d’observation, attendent ce moment depuis plus de dix heures. Écrite par un Roger Waters alors âgé de 30 ans, elle introduit idéalement les thèmes abordés dans Dark Side of the Moon, longue et douloureuse évocation de cet âge où, selon Waters, « on comprend qu’on est resté assis en attendant que la vie commence, et l’on réalise brutalement qu’elle a commencé depuis un moment ». D’entendre les mêmes musiciens la jouer plus de trente ans après lui donne une aura très particulière.

Sans un mot, le groupe enchaîne avec Money, le single qui a permis à Pink Floyd de se faire un nom aux États-Unis et qui, derrière les finesses de Breathe, ressemble à un bon gros morceau de hard rock. Money est la cible préférée de ceux qui méprisent les millionnaires que sont devenus les membres de Pink Floyd, mais dans le cadre du Live 8, les paroles de la chanson trouvent une résonance intéressante. « Sir Bob voulait absolument que nous la jouions », expliquera plus tard Nick Mason. Quoi qu’il en soit, c’est un titre définitivement taillé pour le grand air. Derrière sa guitare, Gilmour s’agite en mode solo, jusqu’à ce qu’un saxophone ne vienne lui chiper la vedette – celui de Dick Parry, qu’on entend sur l’enregistrement original de la chanson, et qui, lui aussi, ressemble aujourd’hui à un golfeur. Alors que les deux musiciens s’alignent pour négocier le dernier virage du morceau, les regards de Gilmour et de Waters se croisent, le temps d’un éclair.

Un proche du groupe a un jour comparé la musique de Pink Floyd à « une jolie fille croisée dans la rue qui ne vous adressera jamais la parole ». Pour un groupe réputé pour sa retenue très britannique, et pour son incapacité à communiquer en dehors du champ de la musique, la bulle de paix que Pink Floyd déploie ce soir sur Hyde Park fait soudainement éclater toute l’humanité de ses chansons. Et tout devient tout à coup très clair.

Dans le cadre très particulier du Live 8, Whish You Were Here retrouve sa signification originelle, celle d’une chanson d’amour adressée à un ami disparu. Gilmour et Waters ont empoigné des guitares acoustiques, permettant au deuxième guitariste de Pink Floyd, Tim Renwick, de se faire une place dans la lumière. Waters chante lui-même le deuxième couplet de la chanson, son timbre rauque et fêlé créant un joli contraste avec celui, plus doux, de Gilmour. L’interprétation est simple et directe, et le public ravi. Il connaît bien l’histoire de ce morceau, et sait exactement à qui il s’adresse en partie : au seul membre originel du groupe à ne pas être sur scène ce soir.

Pink Floyd termine son set avec Comfortably Numb, l’un des titres phares de The Wall, un album conceptuel qui raconte la lente descente aux enfers d’une rock star. Ce n’est pas un choix très original, mais il aurait été criminel de ne pas le jouer. Partageant une fois de plus le micro, Gilmour et Waters prennent à bras-le-corps l’histoire de ce garçon qui se laisse progressivement happer par le confort sans joie des paradis artificiels. Vient alors le moment que le public attend depuis le début de la journée : ce solo de guitare que des centaines de groupes ont, un jour, essayé d’imiter, et qui donne à la chanson une tension cinématographique inouïe. C’est grandiose, spectaculaire, et curieusement émouvant.

Alors que les quatre musiciens se dirigent ensemble vers le centre de la scène, leurs visages se détendent enfin. Les bras passés autour de Mason et de Wright, Waters fait un geste en direction de Gilmour, visiblement mal à l’aise, l’encourageant avec des « allez ! » silencieux. Hésitant, le guitariste se laisse finalement agripper, et le groupe peut enfin saluer. Dans le public, une banderole se lève : « Les cochons ont volé : Pink Floyd s’est reformé. »

23 h 15. Paul McCartney monte enfin sur scène au pas de charge pour clore le Live 8, mais l’ancien Beatles éprouve toutes les peines du monde à faire oublier ce qui vient de se produire. Aux États-Unis, on parle déjà d’une reformation très lucrative, d’une tournée, et même d’un nouvel album. En Angleterre, The Guardian publie un article dans lequel on peut lire que les membres de Pink Floyd ressemblent aujourd’hui à de « vieux associés dans une entreprise de comptables » qui, vingt-quatre ans après avoir partagé une scène pour la dernière fois, avaient pourtant encore « un son fantastique ».

C’est à Barrie, au Canada, que Bob Ezrin, le coproducteur de The Wall, a regardé le concert de reformation de Pink Floyd : « Je les ai trouvés sensationnels, tout à fait à la hauteur de leur légende, s’enthousiasmait Ezrin quelques semaines après l’événement. J’étais submergé de bonheur, et oui, je l’admets, j’ai pleuré, jusqu’au moment où j’ai réalisé que tout le monde était venu me voir regarder Pink Floyd. »

La courte mais mémorable performance de Pink Floyd au Live 8 a laissé tout le monde (fans, maisons de disques, anciens collaborateurs) croire à une reformation durable du groupe. Pour David Gilmour, il n’en a pourtant jamais été question. « Ce moment appartient au passé, et je n’ai aucune envie de le revivre », a-t-il très vite déclaré, ajoutant même : « Je suis heureux qu’une partie de toute cette haine soit aujourd’hui de l’histoire ancienne, mais en ce qui me concerne, ça n’ira pas plus loin. »

La dernière fois que David Gilmour et Roger Waters s’étaient

retrouvés dans la même pièce avant les répétitions du Live 8, c’était le 23 décembre 1987, pour « fixer les modalités de leur divorce », selon les propres mots du guitariste. Sur la péniche-studio de Gilmour, avec l’aide d’un comptable et d’un ordinateur, les deux musiciens avaient, ce jour-là, défini les termes du document légal qui allait régir l’utilisation du nom de Pink Floyd. Avant cela, Waters avait déposé plusieurs plaintes en justice contre Gilmour et Mason, estimant que le nom de Pink Floyd aurait dû cesser d’être exploité en 1985, le jour où il avait décidé de quitter le groupe. Il faut dire que pendant près de vingt ans, Waters avait été le principal songwriter de Pink Floyd – c’est notamment lui qui avait imaginé les concepts de Dark Side of the Moon et de The Wall. À tort ou à raison, il se considérait donc comme « sa force motrice ». Gilmour et Mason avaient pourtant refusé d’accéder à ses demandes. Trois mois avant cette ultime entrevue, Gilmour et Mason avaient publié un nouvel album de Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason, et convaincu Richard Wright de les accompagner en tournée. Décrit par Waters comme « honnête contrefaçon », l’album s’était hissé au rang de disque de platine en moins de deux mois, prouvant que la marque Pink Floyd était assez forte pour survivre au départ d’un membre originel.

Mais ce n’était pas la première fois que le groupe perdait l’un de ses membres fondateurs, comme l’a d’ailleurs souligné Roger Waters sur la scène du Live 8 en dédiant Wish You Were Here « à tous les absents, mais, bien sûr, tout particulièrement à Syd ». Trois décennies plus tôt, Syd Barrett, le premier chanteur de Pink Floyd, son guitariste mais aussi sa bonne étoile, quittait brutalement le groupe. Pendant que ses anciens compagnons se produisaient devant 100 000 fans à Hyde Park, et que leur performance était suivie par plus de deux milliards de personnes à travers le monde, Syd Barrett vaquait à ses occupations quotidiennes dans une maison mitoyenne de la banlieue de Cambridge. Trente ans auparavant, Barrett avait choisi de ne plus jamais avoir de contact direct avec Pink Floyd. À partir de ce jour, il a systématiquement refusé d’évoquer son passage au sein du groupe. Pour lui, cela faisait longtemps que c’était fini.

Critique

La couverture est affreuse : la photo est mal cadrée, un peu floue, avec une luminosité horrible. Une ombre en bas à gauche donne l’impression qu’un truc est posé sur le livre. Le titre est d’un rose d’un mauvais goût absolu, on s’étonne même qu’il n’y ait pas de Word Art, tellement ça ne dénoterait pas.

L’introduction est du même acabit : l’auteur adore le Floyd et nous balance son admiration en pleine face, histoire d’appâter le fan : l’excuse de cet épanchement assez pathétique est le live 8.

Je me suis dis : « ça y est, tu as dépensé 30€ pour rien ».

Et là, surprise, après cette introduction assez écœurante, la qualité monte en flèche : les débuts du groupes y sont narrés avec beaucoup d’élégance, avec beaucoup d’admiration mais sans complaisance. L’auteur s’y penche particulièrement sur Barrett, avec beaucoup de témoignages et en avançant plusieurs hypothèses à la chute : abus de LSD, de cannabis, simple dépression, voir simple désintérêt ? Les relations dans le groupe y sont abordées bien plus frontalement que dans le livre de Mason : les coups bas, le sexe, la drogue, l’envie de succès, d’argent, de gloire …

Puis l’arrivée difficile de Gilmour, et à la même époque la prise de pouvoir de Waters, qui semble donc s’être effectuée bien plus tôt qu’on ne le pense. L’auteur insiste sur la séparation en deux groupes : les musiciens Gilmour et Wright d’un côté et les architectes Mason et Waters de l’autre (et oui déjà).

Le livre est quasiment bâtit comme une tragédie : l’auteur raconte la montée vers gloire qu’il ponctue des réactions journalistiques de l’époque et en même temps les problèmes de plus en plus nombreux. On ne peut s’empêcher d’être pris dans cette espèce de fuite en avant (c’est simple, j’ai tout lus en une journée malgré les 500 pages).

La fin du Floyd à quatre marque la vrai fin du livre. La renaissance avec Gilmour, et les carrières solo des membres font un peu pâle figure après cela, c’est indéniable.

En définitive malgré une couverture hideuse et une introduction trop sucrée le livre est très bon. Là où Mason le dépasse, c’est dans la narration de la création purement musicale, dans les illustrations et dans les descriptions des détails techniques. Là où le livre de Blake est meilleur c’est dans les récits des relations humaines et des côtés obscurs du groupe. En fait les deux livres sont assez complémentaires.

Voir aussi

- les autres livres sur Pink Floyd

Liens externes

- Pigs Might Fly sur le site de l’éditeur

Auteur de la page :

manu,

H2O(critique).